泉の森の中にポツンと存在する「台湾亭」。

上草柳の善徳寺(ぜんとくじ)境内にある「戦没台湾少年の慰霊碑」。

この2つのオブジェをつなぐキーワードが「台湾少年工」である。

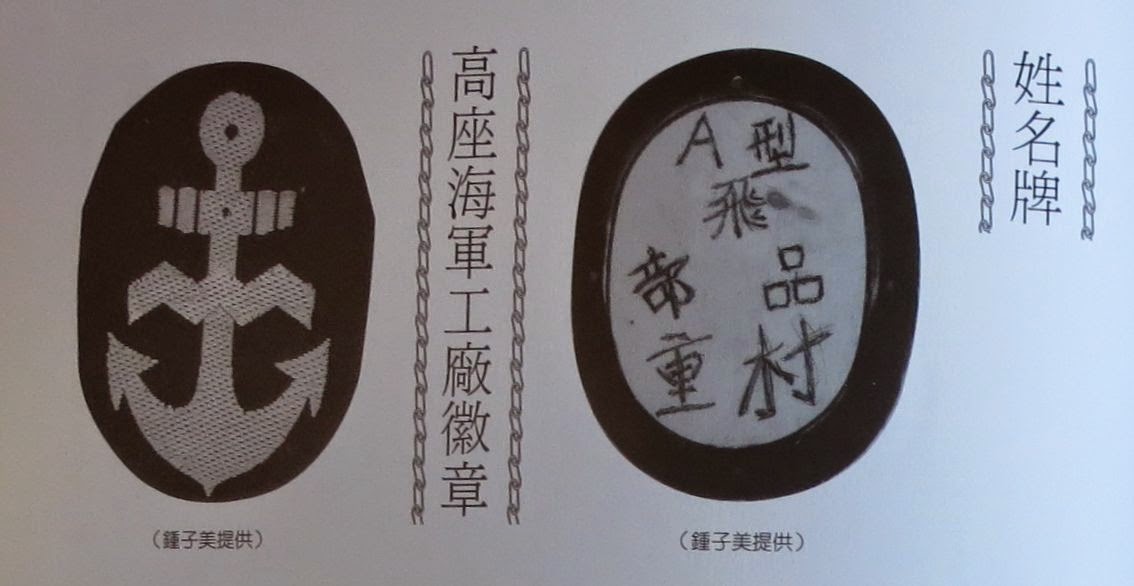

戦時中、「月光」「零戦」「雷電」「紫電改」などの戦闘機を製造する「高座海軍工廠」が座間町栗原から海老名町柏ヶ谷の一帯につくられた。

そこに当時日本の領土だった台湾から12歳から19歳の少年たち約8000人が動員された。

工業学校の卒業資格が得られること、台湾内での就業が保証されることなどの好条件により、優秀な少年たちが志願してきた。

少年工の宿舎は大和市上草柳にあった。

皇民化政策によって彼らには日本式の名前がつけられた。日本語、神社参拝など日本の風習に慣れるような訓練が行われた。

労働も過酷だったが、あどけない少年たちにとって、最もつらかったのは貧相な食事と日本の寒さであった。

夜になると「寒い!」「痛い!」「アブー!(お母さん)」の大合唱がおきる。

「痛い!」は日本で初めて「しもやけ」を経験したからである。

年長者(17~19歳)は、なだめるのに苦労したが、ときには「これくらいの辛抱ができなくて戦争に勝てるか!」と鼓舞することもあったという。

しかし彼らは秩序を乱すことなく一生懸命に働き、実力を認められていった。

「台湾少年工の日本での生活は過酷でしたが、子ども心にも『お国のため』という愛国の心に燃えていました。だから敵と戦う飛行機を作れることは、少年工

たちにとってこの上ない誇りでした。」(黄 茂己)

当時は全国的に人手が不足していたから、少年工たちは日本各地の工場へも送られた。中には戦地に出征する者もいた。

しかし、アメリカ軍の空襲が始まると、まっ先に軍事施設が狙われ、次々と幼い命が奪われていった。

1945年7月30日、高座海軍工廠の少年3人も宿舎に帰る途中で犠牲となった。

そして終戦。

少年たちは、突然「異国籍者」になってしまった。

将来を日本に託していた彼らは、卒業資格も得られぬまま、志半ばで「帰国」することになったのである。

戒厳令下の台湾では日本のことは口にできない。しかし、 帰国しても彼らは日本人のアイデンティティと誇りを失ってはいなかった。

1988年、帰国後約40年たって戒厳令が解除されると、「台湾高座会」を結成し、日本に残った人たちも「日本高座会」を結成した。

50周年歓迎大会には台湾から1400名が来日し、高齢化がすすんだ70周年歓迎大会にも250名が来日した。

そして今なお日本人との交流は続いている。

さて、冒頭の写真に戻るが、泉の森にある「台湾邸」は、50周年歓迎大会のときに、台湾高座会より大和市に寄贈されたもの。

善徳寺にある「戦没台湾少年の慰霊碑」は、犠牲となったた少年工たちの慰霊のため、彼らの教官だった早川金次氏が、1963年に私費で建立したものである。

※画像は「台湾少年工」(前衛出版社)より引用。